Soft tissue surgery

軟部外科

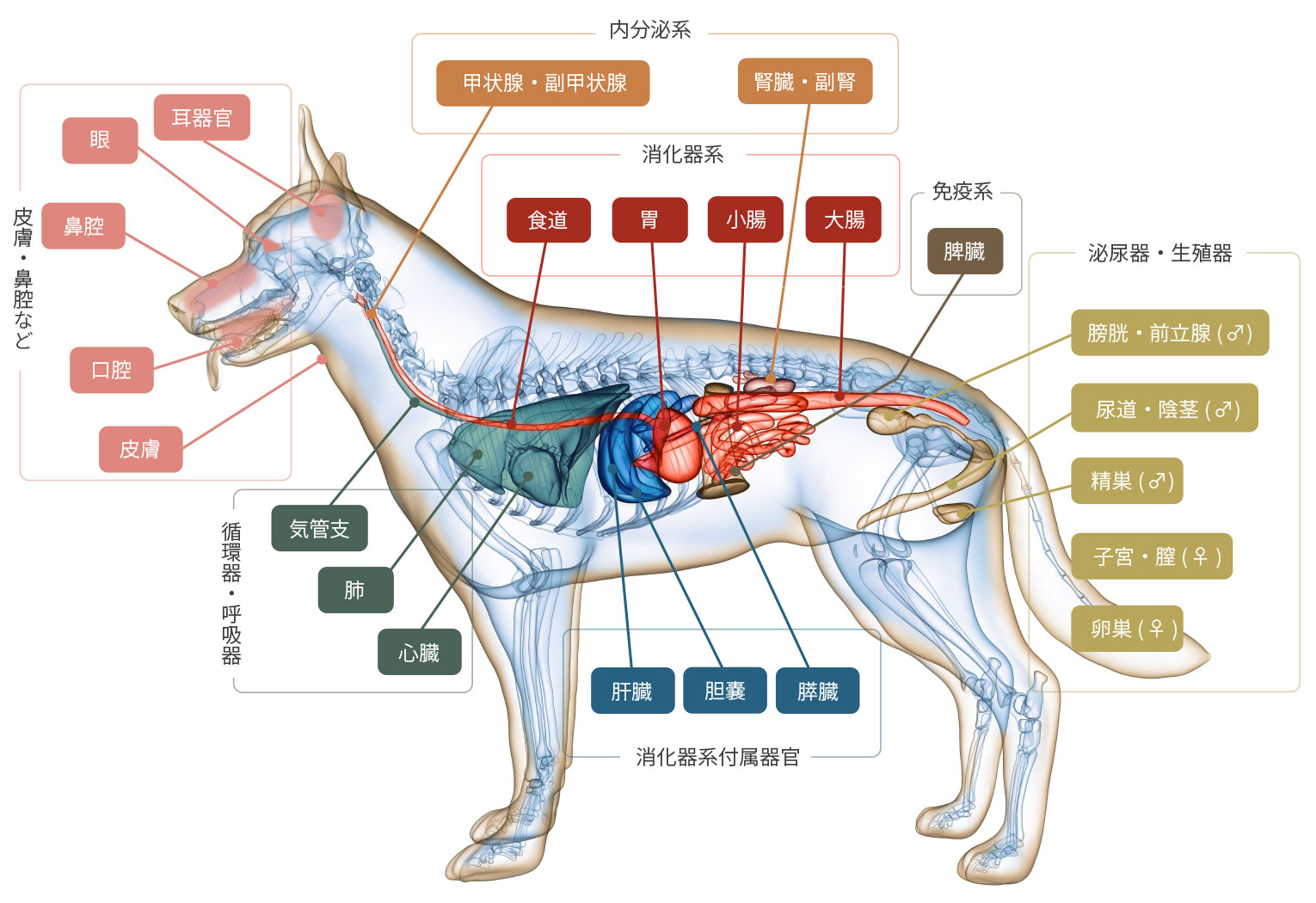

軟部外科とは

骨・関節と脳神経および心臓をのぞく、軟部組織全般を扱う外科治療分野です。

避妊・去勢から消化器・泌尿器・生殖器の疾患、ヘルニア整復、腫瘍(がん)の摘出まで、幅広く対応しています。

こんな症状に気づいたら早めの受診をおすすめします

皮膚

- できものができた、大きくなっている

- 皮膚の下にしこりを感じる

食事

- 最近食欲が落ちてきた

- ごはんの後によだれを垂らす、ふらつく

様子

- お水を大量に飲みたがる、尿量も多い

- 最近元気がない、吐いたこともある

トイレ

- トイレの回数・量が多くなった、少なくなった

- おしっこの色が濃い、血尿かもしれない

からだ

- 同居兄弟に比べて体が大きくならない

- 食事量は同じなのにおなかが出てきた

軟部外科で多い手術

-

避妊・去勢避妊は卵巣と子宮、去勢は精巣、をそれぞれ摘出する手術です。望まない妊娠を避けたり、発情に伴う様々なトラブルを防ぐほか、性ホルモンに関連した病気に罹るリスクを減らせることから「予防」のひとつとして推奨されています。

-

帝王切開自然分娩が困難と判断した場合、全身麻酔下で行います。母体と胎児の安全を守るため、麻酔計画などに細心の注意をはらって執刀し、取り出した後は子犬子猫の蘇生処置と母犬・母猫の状態管理を並行して行います。

-

子宮蓄膿症避妊手術を受けていない子が、子宮内の免疫力が低下する6才以降に罹りやすい病気です。膣内の細菌が子宮や卵巣に侵入し増殖することで起き、感染すると子宮や卵巣を全摘する以外に治療法はありません。子犬子猫のうちに避妊手術を受けていれば防げる病気です。

-

膣ポリープ未避妊の高齢の子によく見られる膣のポリープです。膣内で発生しますが、大きくなると陰部から赤いしこりが出てくるようになります。切除と再発防止のために避妊手術を行います。

-

腹腔内陰睾摘出術精巣は生後半年くらいまでにお腹から陰嚢に移動しますが、腹腔内に残ってしまう場合があります。腹腔内陰睾は精巣が腫瘍化する前に摘出することが大切です。

-

胃捻転食後の運動などが刺激となり、胃がねじれて全身状態が急激に悪化することがあります。開腹手術で胃のガスを抜き、捻れている胃を元に戻すのが最も確実な方法です。発症後に緊急処置をせず血流が止まったままで時間が経過すると死にいたることもあります。

-

腸閉塞飲み込んだ異物などが腸の中で通過障害を起こし、腸が塞がってしまう状態です。異物を取り除くためには開腹手術が必要となります。腸閉塞を起こして長時間経過している場合は腸の一部が壊死していることもあるので、部分切除も伴います。

-

胃内異物摘出術レントゲンやエコーで異物の形状と位置を確認します。誤飲した異物を内視鏡で摘出できない(異物の形状などにより吊り上げができない)と場合に外科手術の適応となります。

-

膵臓癌膵臓の腫瘍は、構成組織であるランゲルハンス島の中でインスリンを分泌する細胞に由来するもの(インスリノーマ)が多く見られます。進行すると低血糖により痙攣など深刻な症状を引き起こします。外科適応と判断した場合は部分切除または全摘を行います。

-

胆嚢粘液嚢腫胆汁が胆嚢の内側で徐々に固化していく病気です。胆汁がゼリー状になって固まり、胆道閉塞に至ると黄疸が出ます。胆嚢に穿孔が見られたり、腹膜炎を起こしている場合は緊急手術が必要です。胆嚢摘出、腹腔洗浄を行います。

-

胆嚢十二指腸吻合胆嚢と十二指腸は腸管循環を維持する要となる器官です。胆嚢粘液嚢腫や腫瘍、胆石症などで胆嚢が破裂や壊死を起こすなど重症の場合は、切除に加え十二指腸と吻合する難易度の高い手術が必要になります。

-

結腸亜全摘亜全摘とは全体の2/3以上を摘出するという意味です。結腸亜全摘は便秘が慢性化することで起きる巨大結腸症が悪化して、機能改善が難しい場合等に適応されます。巨大結腸症は猫に多く見られる病気です。

-

甲状腺摘出犬の内分泌系腫瘍の中で最も多いとされているのが甲状腺腫瘍です。犬の甲状腺腫瘍は悪性の確率が高く、周囲組織へ食い込んで広がっていく浸潤性も高いことから、早期発見・摘出が最重要となります。摘出は腫瘍がまだ小さく、可動性がある場合のみ可能です。

-

門脈体循環シャント腸から吸収された栄養が、肝臓につながる静脈ではない短絡血管(シャント)に流れ込んでしまい、栄養障害や有害物質感染を引き起こす病気です。3D画像診断で治療計画を立て、短絡血管を結紮して閉塞させます。

-

膀胱結石摘出術尿中の成分が凝縮されて尿路系にたまる結石は、痛みや排尿障害を引き起こすばかりでなく、尿道を塞ぐことで尿毒症を引き起こし、命の危険に直結します。内科治療で溶かすことができないシュウ酸カルシウム結石は外科で取り除くことが必要です。

-

尿道膀胱新吻合術尿道膀胱新吻合術は尿管結石の術式で、他に尿管切開術、皮下尿管バイパスがあります。結石で尿管閉塞を起こした尿管の太い部分と膀胱を縫い合わせることで太く短い流路をつくり、小さい結石ができても自然と膀胱へ流れていける体内環境をつくる手術です。

-

会陰ヘルニア整復術肛門周辺の筋肉が萎縮することにより、腸や膀胱の一部が脱出する病気です。去勢手術を受けていない高齢の子に多く見られます。整復術には骨膜を縫い合わせる方法や人工補綴材を用いる方法があります。

-

会陰尿道瘻尿道閉塞で腎臓機能が低下すると、尿毒症によって命が危険にさらされることになります。会陰尿道瘻は、手術によって尿道を短縮し、肛門付近に新たな出口を設けることで排尿をスムーズにする外科治療です。

術式ポイント解説

- 摘出

- 部分切除と全摘があります。腫瘍外科で多い術式となります。

- 整復

- 筋肉・筋膜・粘膜・皮膚などを本来の機能的な状態に近づけるよう再建します。会陰ヘルニア整復術、胃捻転整復術、チェリーアイ整復術などがあります。

- 造瘻(ぞうろう)

- 機能不全を起こしている病変部を取り除き、臓器と体表に新しい出口(瘻)を形成する手術です。会陰尿道造瘻術、陰嚢部尿道瘻術などがあります。

- 吻合(ふんごう)

- 機能不全を起こしている消化管や尿管を切除して、新たに縫い合わせる技法です。吻合位置は機能回復と同時に合併症リスクを最大限に抑えることを考え合わせて決められます。

- プルスルー

- 腫瘍ができた直腸や結腸を肛門から引き抜いて切除・縫合して戻す手術です。

腫瘍外科

-

皮膚・口腔内

皮膚・口腔内 - 細胞診で良性か悪性かを検査します。良性であっても大きくなり過ぎると歩行や咀嚼などに影響を及ぼす場合もあるので摘出が必要となるケースもあります。

-

肝臓

肝臓 - エコーやCTで検査をおこない、大きくなっていく兆候が見られた場合にはやがて病変を起こして大出血につながる危険性があるので良性悪性問わず摘出することが望ましいです。

-

脾臓

脾臓 - 血管肉腫やリンパ腫など悪性腫瘍が多く見られる臓器のため全摘となるケースもありますが、日常生活への影響は少ないと言われています。

-

腎臓

腎臓 - 腎臓の腫瘍は一対の片側に発生するのが一般的であるため、病変側のみ摘出します。

-

乳腺

乳腺 - 犬の腫瘍は良性悪性が半々であるのに対し、猫は8割強が悪性で転移率も高いのが特徴です。猫の場合はできるだけ早い段階での切除が必要になります。

-

甲状腺

甲状腺 - 猫の場合は多くが良性であるのに対し、犬の場合は悪性が多く、多臓器への転移も多く認められます。犬で外科が適応できないケースについては抗がん剤治療等になります。

-

膀胱

膀胱 - 膀胱にできる腫瘍は犬に多く見られます。良性と悪性がありますが、好発犬種があることから遺伝的要因が大きいと考えられています。状態に応じて外科の適応となります。